Au cours des 20 dernières années, de nombreux universitaires, consultants, cadres et dirigeants d’ONG avant-gardistes ont promu une théorie décrivant comment les entreprises peuvent prospérer tout en poursuivant un programme plus écologique et socialement responsable. Ces personnes, que j’appelle collectivement « Sustainability Inc. », pensaient que si les entreprises s’engageaient à mesurer et à rendre compte publiquement de leurs performances en matière de durabilité, quatre choses se produiraient :

Les performances sociales, environnementales et de gouvernance (ESG) des entreprises individuelles s’amélioreraient (car ce qui est mesuré est géré).

Un lien entre les entreprises ayant de meilleurs résultats en matière de développement durable et de meilleurs rendements boursiers émergerait.

Les investisseurs et les consommateurs récompenseraient les entreprises ayant de bonnes performances en matière de développement durable et feraient pression sur celles qui sont à la traîne.

Les moyens de mesurer l’impact social et environnemental deviendraient plus rigoureux, plus précis et plus largement acceptés.

Au fil du temps, ce cycle vertueux aboutirait à une forme de capitalisme plus durable.

Un observateur occasionnel pourrait penser que cette approche fonctionne. En 2011, les auteurs d’un article du HBR intitulé « L’économie durable » ont exprimé leur confiance dans le fait que la durabilité serait bientôt « tout simplement la façon de faire des affaires ». Dans une certaine mesure, on leur a donné raison. Le nombre d’entreprises déposant des rapports sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui utilisent les normes de la GRI (Global Reporting Initiative) – les plus complètes disponibles – a été multiplié par cent au cours des deux dernières décennies. Parallèlement, selon l’Alliance mondiale pour l’investissement durable, l’investissement socialement responsable a atteint plus de 30 000 milliards de dollars, soit un tiers de tous les actifs gérés par des professionnels.

Cependant, un examen plus approfondi des preuves suggère que l’impact du mouvement de mesure et de reporting a été surestimé. Au cours de cette même période de 20 ans d’augmentation des rapports et d’investissement durable, les émissions de carbone ont continué à augmenter et les dommages environnementaux se sont accélérés. L’inégalité sociale, elle aussi, augmente. Par exemple, aux États-Unis, l’écart entre la rémunération médiane des PDG et celle des travailleurs s’est creusé, même si les entreprises publiques sont désormais tenues de publier ce ratio.

Il s’avère que les rapports ne sont pas un indicateur de progrès. Les mesures sont souvent non standardisées, incomplètes, imprécises et trompeuses. Et les gros titres vantant les nouveaux jalons en matière de divulgation et d’investissement socialement responsable ne sont souvent que des « vœux verts » fantaisistes (selon l’expression de Duncan Austin, ancien gestionnaire d’investissement ESG). Pire encore, l’accent mis sur la communication d’informations peut en fait constituer un obstacle au progrès, en consommant de la bande passante, en exagérant les gains et en détournant l’attention de la nécessité bien réelle de changer les mentalités, la réglementation et le comportement des entreprises.

Ne pas être à la hauteur

J’ai contribué à cet échec en tant que membre enthousiaste de Sustainability Inc. De 1992 à 2007, j’ai travaillé chez Timberland, une entreprise de chaussures et de vêtements qui s’est engagée à marier commerce et philosophie de la justice. Tout au long de mon mandat (qui s’est terminé par sept années en tant que directeur de l’exploitation), l’approche de Timberland en matière de justice reposait sur trois piliers : le respect des droits de l’homme, la gestion de l’environnement et le service communautaire.

Nous avons pris ces engagements au sérieux. Timberland a commencé à offrir à ses employés 40 heures de service communautaire rémunéré en 1995 ; elle a été l’une des premières sociétés cotées en bourse à utiliser des énergies renouvelables pour alimenter ses usines ; et en imprimant les scores de l' »indice vert » sur ses boîtes à chaussures, elle a été la première à étiqueter les emballages pour informer les consommateurs de l’impact environnemental et social des produits. En outre, Timberland a publié un rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise dès 2001, et en 2008, elle a commencé à publier ces documents tous les trimestres en même temps que ses rapports financiers. Nous pensions que la mesure et la transparence augmenteraient la concurrence au sein de l’industrie pour trouver des solutions durables tout en engendrant une pression saine de la part des investisseurs et des consommateurs.

L’attention portée par Timberland au commerce et à la justice a permis d’obtenir de solides résultats financiers et de construire une culture puissante. Nous avons même remporté un prix présidentiel pour la citoyenneté d’entreprise. Cependant, nous avons appris qu’il est extrêmement difficile de changer les règles de la concurrence dans une industrie – ce qui exige bien plus qu’une action individuelle. En outre, les rapports ne garantissent pas l’amélioration environnementale et sociale – bien que les gens confondent souvent les deux. Et s’il est vrai que certains chercheurs ont trouvé une relation entre les performances ESG et les rendements financiers, ils n’ont jusqu’à présent établi qu’une corrélation. Nous ne savons pas vraiment si une forte performance ESG entraîne de meilleurs rendements ou si les deux sont le résultat d’une bonne gestion.

Dix ans après avoir publié « L’économie durable », l’auteur principal, Yvon Chouinard – fondateur de Patagonia et authentique pionnier de l’environnement – n’est plus particulièrement optimiste. Il a récemment déploré que « tout n’est que croissance, croissance, croissance – et c’est ce qui détruit la planète ». D’autres leaders éminents du développement durable ont également boudé les promesses des mesures et des rapports. Selon Auden Schendler, premier vice-président de la durabilité de l’Aspen Skiing Company et auteur du livre Getting Green Done, « les mesures et les rapports sont devenus des fins en soi, au lieu d’être un moyen d’améliorer les résultats environnementaux ou sociaux. C’est comme si une personne s’engageait dans un régime et commençait à compter les calories avec fanatisme, mais continuait à manger le même nombre de Twinkies et de cheeseburgers. »

Les limites des rapports de durabilité sont également devenues évidentes chez Timberland. Malgré les bonnes intentions de l’équipe dirigeante, l’empreinte environnementale de l’entreprise a augmenté au fur et à mesure que les revenus augmentaient pendant mon mandat. Et quelque temps après mon départ, et après la vente de l’entreprise à VF en 2011, Timberland a cessé d’étiqueter les boîtes à chaussures avec les scores de l’indice vert en raison des difficultés à les calculer. De plus, VF a cessé de rendre compte de manière discrète des émissions de carbone de Timberland, bien qu’elle fasse un travail très crédible pour divulguer l’empreinte globale du conglomérat.

Les problèmes liés aux rapports

Il ne fait aucun doute que l’attention portée aux questions ESG importantes peut produire de meilleurs résultats sociaux, environnementaux et financiers pour les entreprises individuelles. Il est très probable qu’elles soient récompensées par des coûts de capital plus faibles (car elles gèrent mieux les risques), et l’attention qu’elles portent à la durabilité peut améliorer les marges et la valeur de la marque. Cela dit, les efforts des entreprises en matière de durabilité n’ont pas, dans l’ensemble, fait une grande différence pour la société ou la planète. En outre, les rapports eux-mêmes souffrent de problèmes bien réels.

Absence de mandats et d’audits.

La plupart des entreprises ont toute latitude pour décider de l’organisme de normalisation à suivre et des informations à inclure dans leurs rapports de durabilité. En outre, bien que 90 % des plus grandes entreprises du monde produisent aujourd’hui des rapports sur la RSE, une minorité d’entre eux sont validés par des tiers. Par conséquent, une grande partie des données saisies sont trompeuses et incomplètes. En revanche, les rapports financiers suivent des normes convenues, et leur conformité est assurée par un arbitre (aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission).

Des cibles spécieuses.

Selon une étude de 2016 qui a examiné plus de 40 000 rapports RSE, moins de 5 % des entreprises déclarantes ont fait mention des limites écologiques contraignant la croissance économique. Encore moins – moins de 1 % – ont déclaré que, lors du développement de leurs produits, elles ont intégré des objectifs environnementaux qui s’alignent sur la compréhension qu’ont les experts des limites planétaires. Au lieu de cela, la plupart des entreprises fixent des objectifs en fonction de leurs capacités ou de leurs aspirations. Les objectifs fondés sur la science, ainsi que la répartition des émissions des entreprises en fonction de ces derniers, sont devenus plus courants depuis la réalisation de cette étude, mais à ce stade, ils restent des aspirations.

Des chaînes d’approvisionnement opaques.

Les décisions prises pour chasser la main-d’œuvre à faible coût ont conduit à des chaînes d’approvisionnement très éparpillées où les producteurs de biens sont souvent situés loin des utilisateurs finaux. Dans le secteur que je connais le mieux, celui de la chaussure et de l’habillement, les chaînes d’approvisionnement ont disparu de la vue. Lorsque j’ai commencé à travailler chez Timberland, l’écrasante majorité de nos bottes et chaussures étaient produites dans des usines appartenant à Timberland, presque toutes situées aux États-Unis. Les ouvriers de nos usines faisaient partie de nos clients ; les décisions sociales et environnementales avaient un impact local. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, au moins 85 % de la production de la marque se fait à l’étranger, principalement en Asie. En outre, dans l’ensemble du secteur, les chaînes d’approvisionnement se sont multipliées et les entrepreneurs ont de plus en plus recours à des sous-traitants, ce qui rend la traçabilité problématique. Enfin, les audits n’ont pas permis d’endiguer les abus sociaux et environnementaux.

Les rapports ne sont pas un indicateur du progrès. Les mesures sont souvent non standardisées, incomplètes, imprécises et trompeuses.

L’opacité touche également de nombreux autres secteurs, notamment l’alimentation, l’automobile et la construction. Andy Ruben, qui a été le premier responsable du développement durable chez Walmart, note que « même les entreprises ayant l’influence de Walmart ont du mal à comprendre ce qui se passe dans une chaîne d’approvisionnement de plus en plus mondiale et interconnectée. »

La complexité.

Les progrès technologiques (intelligence artificielle, satellites, capteurs, blockchain, et ainsi de suite) ont donné aux entreprises de nouveaux outils pour mesurer et surveiller leur impact environnemental. Pourtant, les rapports sur les mesures vitales de durabilité présentent encore des trous béants.

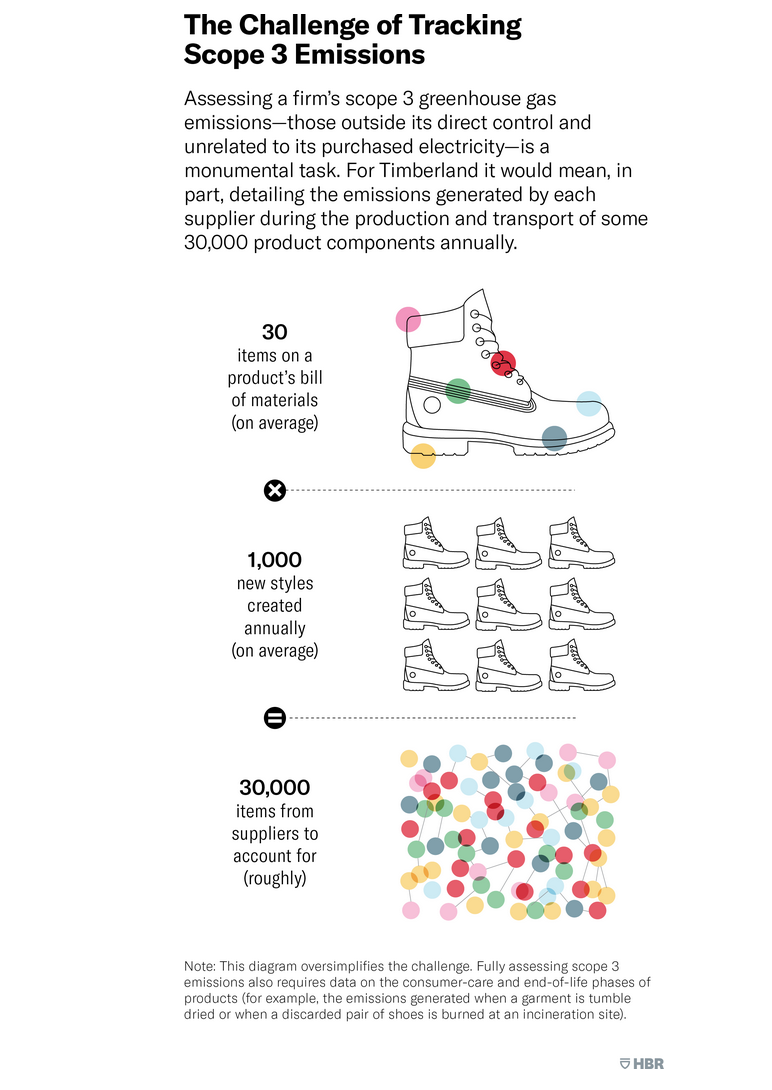

Prenons l’exemple du monde obscur mais essentiel de la mesure du carbone. Pour obtenir une image complète de son empreinte carbone, une entreprise doit mesurer trois types d’émissions : celles produites par ses propres installations et véhicules et donc sous son contrôle direct (classées dans le champ d’application 1) ; celles associées à l’électricité qu’elle achète (champ d’application 2) ; et toutes ses autres émissions en amont et en aval, y compris celles générées par les fournisseurs et les distributeurs, par les déplacements professionnels des employés et par l’utilisation des produits vendus (champ d’application 3). Selon le CDP, le principal agrégateur mondial de données sur les émissions de carbone des entreprises, moins de la moitié des entreprises qui divulguent ces données suivent et déclarent effectivement les émissions de portée 3.

Ce n’est pas un problème mineur. Pour de nombreuses entreprises, les émissions de portée 3 représentent la majeure partie de leur impact sur les gaz à effet de serre. Timberland, par exemple, a estimé en 2009 que plus de 95 % de ses émissions de carbone relevaient du champ d’application 3 et ne pouvaient pas être suivies. La complexité, l’absence d’outils et le manque de mesures par les fournisseurs en amont et les utilisateurs en aval rendent presque impossible l’accès aux données nécessaires pour établir un profil d’émissions complet.

Informations confuses.

Même pour les consommateurs qui s’intéressent aux questions de durabilité et qui s’obstinent à rechercher des informations à ce sujet, les rapports de RSE sont souvent déconcertants. Comment, par exemple, un consommateur doit-il interpréter la déclaration de Patagonia selon laquelle la fabrication d’une de ses vestes polaires génère 20 livres de CO2, ou la déclaration de Levi’s selon laquelle la production et l’entretien ultérieur (lavage) d’une paire de jeans 501 ajouteront 48,9 grammes de phosphore aux eaux douces ou aux environnements marins ? Contrairement à la température ou aux calories, les consommateurs n’ont pas de point de référence intuitif qui les aide à comprendre de nombreuses mesures de l’impact environnemental. Même les mesures qui semblent faciles à saisir peuvent prêter à confusion. Prenons par exemple la quantité d’eau nécessaire pour produire une bouteille de Coca-Cola d’un litre : les estimations de la société Coca-Cola elle-même varient de moins de deux litres d’eau à 70 litres, selon la méthodologie utilisée.

Inattention aux pays en développement.

Dans sa campagne de communication, Sustainability Inc. s’est principalement concentré sur les entreprises américaines et européennes cotées en bourse. Cependant, les plus fortes augmentations de la consommation, des émissions et des impacts sociaux dans les décennies à venir se produiront en Chine, en Inde et en Afrique. Déjà, les fabricants des pays en développement se tournent davantage vers leurs propres marchés intérieurs pour assurer leur croissance. Si l’on veut espérer préserver les principales ressources mondiales, les entreprises de ces marchés devront devenir des gestionnaires beaucoup plus efficaces des ressources, avec des structures de gouvernance plus solides.

Les problèmes de l’investissement durable

Même si les rapports sur la RSE présentent de graves lacunes, la demande d’investissement durable croît rapidement et entraîne un impact social et environnemental positif. N’est-ce pas ? Si seulement c’était le cas.

Lorsque j’étais directeur de l’exploitation de Timberland de 2000 à 2007, je me suis assis 28 fois aux côtés du PDG et du directeur financier lorsqu’ils ont présenté nos résultats trimestriels à Wall Street. À chaque fois, le PDG a consacré un tiers de ses remarques écrites au programme de Timberland en matière de justice (ou ESG). Jamais une question ne lui a été posée sur cette partie du script. Une récente conversation avec le directeur financier d’une société cotée en bourse dont la capitalisation boursière dépasse les 30 milliards de dollars me porte à croire que les choses n’ont pas beaucoup changé à cet égard. Selon le directeur financier, au cours de ses 1 200 dernières présentations aux investisseurs, il a reçu exactement trois questions portant sur les questions ESG. Même si nous partons du principe que la plupart des investisseurs se soucient profondément de ces questions, il n’est pas certain que leur pression puisse déboucher sur de réels progrès sociaux et environnementaux. Voici une liste partielle des raisons de cette situation :

Des définitions peu utiles du terme « durable ».

Selon l’Alliance mondiale pour l’investissement durable, près de deux dollars sur trois classés comme investissement socialement responsable se trouvent dans des fonds à « sélection négative ». Ces fonds sont qualifiés de durables parce qu’ils excluent une ou plusieurs catégories d’investissements (par exemple, le tabac ou les armes à feu). Ce type d’investissement peut séduire les investisseurs individuels, mais il ne fait pratiquement rien pour suivre, promouvoir ou récompenser l’impact ESG. Plus inquiétant encore, les fonds explicitement commercialisés comme durables ne sont pas toujours à la hauteur de leur réputation. Une étude réalisée en 2020 par Barclay’s a examiné deux décennies d’investissements ESG et n’a trouvé aucune différence entre les avoirs des fonds durables et traditionnels, et une enquête du Wall Street Journal a révélé que huit des dix plus grands fonds ESG en 2019 étaient investis dans des sociétés pétrolières et gazières.

Des notations peu fiables

John Elkington, l’un des pères fondateurs du mouvement en faveur de la durabilité, a proposé en 1994 le cadre du « triple bilan » pour la production de rapports. Cela a ouvert les vannes : Des dizaines d’autres cadres ont été proposés depuis lors, et les organismes de normalisation et les sociétés de notation ont proliféré. Mais l’augmentation du nombre d’évaluateurs ESG n’a pas amélioré la fiabilité. Comme nous l’avons indiqué précédemment, il existe des problèmes structurels de mesure et d’information, car les données sont volontairement partagées, largement non vérifiées et incomplètes. Des chercheurs de la Sloan School of Management du MIT ont récemment mené une étude sur six grandes sociétés de notation ESG et ont conclu que « les notations provenant de différents fournisseurs sont en désaccord substantiel….. Les corrélations entre les notations sont en moyenne de 0,54, et vont de 0,38 à 0,71. Cela signifie que les informations que les décideurs reçoivent des agences de notation ESG sont relativement bruyantes. » En outre, les évaluateurs semblent souvent ignorer ce qui se passe réellement au sein des entreprises. Par exemple, Volkswagen et Boohoo, le détaillant britannique de fast-fashion, ont tous deux été bien notés par les agences de notation ESG avant que leurs scandales respectifs ne soient révélés (la tromperie de VW concernant les émissions des voitures diesel et l’exploitation des ouvriers par Boohoo).

La profusion de normalisateurs, de notateurs et de données a eu l’effet inverse de celui escompté. PwC a indiqué en 2016 que si 100 % des entreprises interrogées avaient confiance dans les informations qu’elles fournissaient, moins d’un tiers des investisseurs partageaient cette confiance. La philosophe Onora O’Neill a mené des recherches qui permettent d’expliquer pourquoi. Elle note que « l’accroissement de la transparence peut produire un flot d’informations non triées et de désinformations qui n’apportent rien d’autre que de la confusion à moins qu’elles ne puissent être triées et évaluées. Elle peut accroître l’incertitude plutôt que la confiance ».

Manque de comparabilité

Il est pratiquement impossible de comparer les entreprises sur la base de leurs performances ESG. Les entreprises du secteur pétrolier et gazier, par exemple, rendent compte de la durabilité de différentes manières : Sur les 51 indicateurs GRI pertinents, seuls quatre apparaissent dans plus des trois quarts des rapports GRI des entreprises, selon des chercheurs de l’université de Pérouse. Il est parfois même difficile de comparer les performances d’une même entreprise d’une année à l’autre en raison de changements de méthodologie ou de décisions d’utiliser différents paramètres ou normes pour mesurer la même chose.

Les défis de l’évaluation du succès de l’investissement socialement responsable

Si la mesure des rendements des actions est relativement simple (même si l’attribution des rendements à des facteurs spécifiques est difficile), la mesure de l’impact ESG est beaucoup plus compliquée. À ce jour, la quasi-totalité de la recherche universitaire s’est concentrée sur la question de savoir comment les initiatives ESG affectent les performances financières, et très peu sur la manière dont l’investissement ESG affecte les travailleurs ou les ressources naturelles. Autrement dit, si l’un des objectifs de l’investissement socialement responsable est de produire des résultats sociaux et environnementaux positifs, comment savoir si cet investissement fonctionne ? Une étude récente a trouvé peu de preuves que c’est le cas. Selon les auteurs, la grande majorité des investissements ESG sont alloués à des fonds communs de placement qui se tiennent à l’écart de certaines industries (principalement le tabac et les armes) ou qui tiennent compte des données ESG dans leurs décisions d’achat d’actions (principalement pour optimiser les performances financières). Cependant, aucune de ces deux stratégies d’investissement ne s’est avérée produire des résultats sociaux ou environnementaux significatifs.

Difficulté de transposer à plus grande échelle un investissement d’impact réellement efficace

Une sous-section de l’investissement socialement responsable, petite mais en pleine expansion, l’investissement d’impact, vise spécifiquement à relever les défis sociétaux. Certains investisseurs d’impact sont explicites quant à leur volonté de faire des compromis financiers ; d’autres promettent de s’attaquer aux problèmes sociaux et environnementaux sans affecter négativement les rendements du marché. Là aussi, il y a des problèmes. Même si l’on accepte le principe que certains de ces investissements permettront de réaliser des progrès sociaux ou environnementaux, les capitaux alloués à la catégorie des investissements d’impact sont loin d’être suffisants pour relever les énormes défis auxquels nous sommes confrontés. Cela restera probablement vrai tant que les entreprises seront autorisées à ignorer les externalités, c’est-à-dire les retombées de leurs activités sur la société.

Sur quoi se concentrer ?

La plupart des efforts de Timberland en matière de développement durable ont consisté à mesurer et à améliorer les domaines sur lesquels l’entreprise avait un certain contrôle. Par exemple, elle a installé des panneaux solaires sur certains de ses bâtiments, des ampoules LED dans ses bureaux et ses magasins de détail, et a limité les heures de travail des ouvriers dans les usines des sous-traitants. Les autres entreprises qui ont sincèrement tenté d’améliorer leurs performances sociales et environnementales se sont généralement comportées de la même manière : Elles se sont concentrées sur ce que les spécialistes de la pensée systémique appellent des paramètres – des cadrans que l’on peut augmenter ou diminuer pour modifier les performances sans altérer la structure du système dans son ensemble.

Toutefois, les chercheurs ont constaté que ces paramètres sont rarement des sources d’impact réel. La regrettée Donella Meadows, auteur principal de The Limits to Growth et professeur émérite de dynamique des systèmes à Dartmouth, a analysé 12 types d’intervention susceptibles d’affecter les performances d’un système et a conclu que les paramètres sont les moins puissants. Probablement 99 % des efforts sont consacrés aux paramètres, écrit-elle, « mais ils n’ont pas beaucoup d’effet de levier. »

Les interventions à fort effet de levier qui feraient bouger les choses échappent largement au contrôle des entreprises individuelles. Ces interventions ne seraient pas populaires dans le monde de l’entreprise parce qu’elles nécessitent des changements dans les règles régissant le comportement des entreprises, une réévaluation des ressources pour remédier aux défaillances du marché, et une réorientation de la façon dont les biens publics sont alloués et dont le pouvoir est distribué.

Malheureusement, l’accent mis par Sustainability Inc. sur les mesures et les rapports – et le postulat sous-jacent selon lequel un changement basé sur le marché serait suffisant – a probablement contribué à retarder ces transformations structurelles indispensables. Il en va de même pour la foi mal placée dans des approches exagérées telles que la « création de valeur partagée » et l' »économie circulaire » ; ces approches sont présentées comme des solutions gagnant-gagnant et sans douleur, mais leurs partisans invoquent des études de cas, et non des recherches empiriques, comme preuve. Dans son discours à la COP25, en 2019, la militante du changement climatique Greta Thunberg a noté avec perspicacité : « Le plus grand danger n’est pas l’inaction. Le véritable danger, c’est lorsque les politiciens et les PDG font croire à une action réelle alors qu’en fait, presque rien n’est fait, à part une comptabilité astucieuse et des relations publiques créatives. »

Cela ne veut pas dire que les investisseurs et les entreprises ne peuvent pas faire la différence. L’engagement des entreprises en faveur d’objectifs fondés sur la science est une voie prometteuse d’amélioration. C’est une bonne nouvelle que des entreprises telles qu’Apple et Microsoft s’engagent à atteindre des trajectoires nettes zéro, y compris pour leurs émissions de portée 3, selon un calendrier compatible avec le cadre des limites planétaires. Tout récemment, BMW a annoncé que l’empreinte carbone de ses fournisseurs serait désormais un facteur clé dans les décisions d’achat, et Climate TRACE, une coalition financée en partie par Google, met au point un outil satellitaire permettant de mesurer toutes les émissions, y compris celles de portée 3, en temps réel. Ces avancées sont les bienvenues.

Mais si nous voulons infléchir la courbe des émissions mondiales et relever efficacement les défis environnementaux et sociaux croissants, une approche plus agressive est nécessaire. Les suggestions suivantes constituent un point de départ.

Mesurer moins, mais mieux.

La pléthore actuelle d’autorités et de cadres de mesure ESG est difficile à manier, déroutante et contraignante pour les entreprises. Il est encourageant de constater que cinq des principaux organismes de normalisation et de mesure – dont la GRI et le Sustainability Accounting Standards Board – collaborent pour rationaliser et harmoniser les normes de reporting. La Commission européenne et l’International Financial Reporting Standards Foundation déploient d’autres efforts pour améliorer les pratiques en matière de reporting. J’espère que ce qui en ressortira comprendra un engagement en faveur d’une application transparente d’objectifs rigoureux fondés sur la science et conformes aux limites de la nature. Quelle que soit la norme qui prévaudra en fin de compte, les rapports de durabilité doivent être obligatoires et vérifiés par un arbitre habilité.

« Le véritable danger, c’est lorsque les politiciens et les PDG font croire à une action réelle alors qu’en réalité, presque rien n’est fait. »

Mobiliser.

Les intérêts particuliers et l’inertie du système ont été de formidables obstacles au progrès. Les tentatives d’autorégulation ont donné lieu à des gains progressifs qui ont été engloutis par les affaires courantes et la pression inflexible de la croissance. Cependant, avec les preuves croissantes de la nocivité et de l’accélération du changement climatique, les mouvements mondiaux de base pour l’action – tels que le Sunrise Movement et 350.org – font ce que le héros des droits civiques John Lewis appelait « de bons problèmes ».

Dépenser les fonds publics pour les bonnes choses.

Selon le FMI, les subventions mondiales aux combustibles fossiles ont dépassé les 5 000 milliards de dollars en 2017. Aux États-Unis, des dizaines de milliards de dollars ont été consacrés à des subventions pour les biocarburants, notamment l’éthanol. Cela n’a aucun sens. Nous utilisons l’argent des contribuables pour subventionner des sources d’énergie qui accélèrent les dommages environnementaux futurs. Imaginez que les gouvernements investissent plutôt ces ressources dans la recherche et le développement pour le captage du carbone, dans des mesures incitatives pour la modernisation des bâtiments ou dans des infrastructures visant à accélérer la croissance des énergies renouvelables.

Changer le système.

Les dirigeants et les investisseurs agissent en fonction des règles et des incitations du système. Si l’on veut que leur comportement change, les règles que les gouvernements fixent et appliquent doivent également être modifiées. Plus précisément, pour ne citer qu’une liste partielle, il faudrait empêcher les entreprises de coopter l’appareil réglementaire ; les émissions de carbone devraient être plafonnées ou taxées pour tenir compte de leurs coûts sociaux ; l’industrie agricole devrait être incitée à passer du crachement du carbone à sa séquestration ; et les législateurs devraient interdire la construction de nouvelles centrales thermiques au charbon comme source d’énergie primaire.

En outre, comme Meadows l’a souligné lors de l’examen des points de levier pour l’intervention du système, nos mentalités et nos hypothèses sur la façon dont le monde fonctionne sont des sources potentielles d’impact profond. Un système durable nécessitera en fin de compte un changement de paradigme, l’objectif dominant étant la création de richesses au profit d’un objectif de bien-être, et un déplacement de l’attention du PIB vers quelque chose d’analogue à l’indice de vie meilleure de l’OCDE. Les engagements en faveur de concepts tels que l’agriculture régénératrice, la réutilisation et la valeur collective constituent des premiers pas dans la bonne direction.

Après deux décennies d’efforts, il devrait être clair que le marché seul ne permettra pas de relever les défis sociaux et environnementaux qui s’aggravent. L’économiste britannique Sir Paul Collier a bien résumé la situation lorsqu’il a déclaré que le capitalisme « ne fonctionne pas en pilote automatique ». Tout au long de ses 250 ans d’histoire, le capitalisme a périodiquement déraillé. Et lorsque cela s’est produit, c’est à la politique publique de le remettre sur les rails – la politique publique et les efforts des citoyens privés, des entreprises et des familles ».

En fin de compte, les entreprises existent dans un système plus large. L’obsession de la primauté des actionnaires a bien servi les dirigeants et les investisseurs, mais elle a laissé aux jeunes générations une facture astronomique. Cette facture passée inclut la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité, l’inégalité des revenus et le changement climatique. Pour aller de l’avant, la stabilité et la prospérité exigent que les dirigeants plaident pour des changements structurels qui leur permettent de se concentrer au-delà des chiffres du prochain trimestre. Après tout, comme les membres de Sustainability Inc, ils veulent eux aussi transmettre un monde meilleur que celui dont ils ont hérité.

Approfondissez ce sujet dans la Harvard Business Review